रविन्द्र नाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन

प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम

प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र और तुलनात्मक धर्म विभाग, विद्या भवन (मानविकी और सामाजिक विज्ञानं संस्थान) विश्व-भारती (शांतिनिकेतन) पश्चिम बंगाल

अनेक पुस्तकों के लेखक प्रो. सिराजुल इस्लाम भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद् के सदस्य भी है।

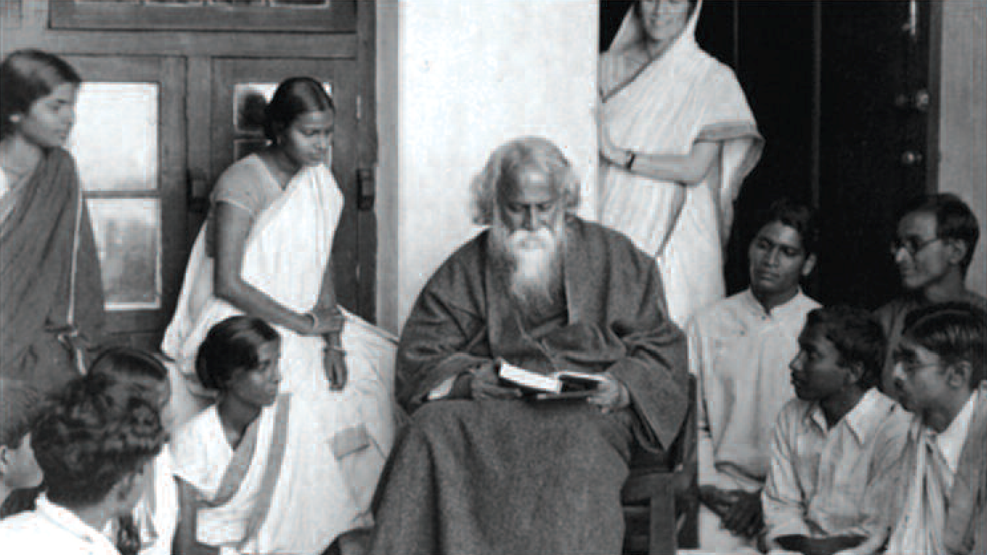

रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर था। देवेंद्र नाथ अपने पुत्र टैगोर को संस्कृत शिक्षा के साथ-साथ भारतीय दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान (ज्योतिष शिक्षा) की शिक्षा दिलाई। उनकी विद्यालय की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। टैगोर बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैण्ड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लन्दन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया लेकिन 1890 में बिना डिग्री प्राप्त किये ही स्वदेश वापस आ गये। सन् 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। उनकी प्रमुख कृतियों में-गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, कथा ओ कहानी, शिशु, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया आदि प्रमुख हैं। वे एक महान कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबन्धकार तथा चित्रकार थे। उनकी रचनाओं में सरलता, अनूठापन एवं दिव्यता है। काबुली वाला, मास्टर साहब और पोस्टमास्टर ये उनकी कुछ प्रमुख प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। उनकी रचना गीतांजली जिसमें उन्हें 1913 ई. नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसी वर्ष उनको कलकत्ता विश्वविद्यालय में ‘डिलीट’ की उपाधि से विभूषित किया।

उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। उनका मानना था कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में ही पढ़ाई करनी चाहिये। वे गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हो गये। वे अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी लिखी हुई दो रचनाएँ भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनीं। उन्होंने भारतीय संस्कृति में नई जान फूंकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इस महान रचनाकार ने 2000 से भी अधिक गीत लिखे।

रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को पश्चिम के राष्ट्रनवाद से दूर रहने की सलाह दी थी. उनके अनुसार आंतरराष्ट्री य सहयोग के लिए यह आवश्य्क था कि भारत इस पश्चिमी राष्ट्रथवादी विष से अलग रहे. उनका कहना था कि पश्चिमता एक ऐसा बांध है, जो उन की सभ्याता को राष्ट्रा रहित देशों की ओर प्रवाहित होने से रोकता है. वे भारत को राष्ट्रत रहित देश मानते थे, क्यों कि भारत विभिन्नी प्रजातियों का देश था और भारत को इन प्रजातियों में समन्वाय बनाए रखना था।1919 में हुए जलियाँवाला बाग हत्याकांड की टैगोर ने निन्दा की और इसके विरोध में उन्होंने अपना ‘सर’ का खिताब लौटा दिया।टैगोर और महात्मा गाँधी के बीच में सदैव वैचारिक मतभेद रहे, इसके बाद भी वे दोनों एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने जीवन की प्रत्येक सच्चाई को सहजता के साथ स्वीकार किया और जीवन के अन्तिम समय तक सक्रिय रहे। वे यत्रो विश्वं भाबत्येको निदाम- उपनिषद् के वे ‘तत्त्व’ में प्रभावित होने से 22 सितम्बर 1921 को विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षिक संस्था की स्थापना की।

टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य:

यद्यपि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्यों की किसी भी स्थान पर पृथक् रूप से चर्चा नहीं की है तथापि उनकी लेखों में शिक्षा के उद्देश्य से सम्बन्धित उनके विचार प्राप्त होते हैं। टैगोर (Tagore) ने शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक अर्थ में लिया है, उन्होंने अपनी पुस्तक ‘Personality’ में लिखा है- “सर्वोत्तम शिक्षा वही है, जो सम्पूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है।” “The highest Education is that which make’s in our life harmony with all existence.” सम्पूर्ण दृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है संसार की चार और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएँ। इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समस्त शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होकर, उच्चतम बिन्दु पर पहुँच जायें, इसी को टैगोर ने पूर्ण मनुष्यत्व (surplus in man) कहा है। शिक्षा का कार्य है, हमें इस स्थिति में पहुँचाना। इस दृष्टिकोण से टैगोर के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। वह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है। अतः टैगोर के विचार में शिक्षा का रूप अत्यन्त व्यापक है। शिक्षा को व्यापक अर्थ के अन्तर्गत टैगोर ने शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श को ध्यान में रखा है। वह आदर्श है-‘सा विद्या या विमुक्तये’। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन एवं मरण से मुक्ति प्रदान करती है। टैगोर ने शिक्षा के इस प्राचीन आदर्श को भी व्यापक रूप दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा न केवल आवागमन से वरन् आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और मानसिक दासता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। अत: मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिये जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है, यही सच्ची शिक्षा है। स्वयं टैगोर ने लिखा है-“सच्ची शिक्षा संग्रह किये गये लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में, उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन में जीवन के लिये सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है।”

रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त या आवश्यक तत्त्व निम्नलिखित हैं:

- छात्रों में संगीत, अभिनय एवं चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिये।

- छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिये।

- छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिये, जिससे उनका विकास विचारों के पर्यावरण में हो।

- छात्रों को नगर की गन्दगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ सम्पर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिये।

- शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिये और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये।

- शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिये। उसे सजीव और गतिशील होने के लिये व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिये।

- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये क्योंकि विदेशी भाषा द्वारा अनन्त मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

- शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये-व्यक्ति में सभी जन्मजात शक्तियों एवं उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करना।

- जनसाधारण को शिक्षा देने के लिये देशी प्राथमिक विद्यालयों को पुनः जीवित किया जाना चाहिये।

- यथासम्भव शिक्षा विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ होनी चाहिये।

रवींद्रनाथ टैगोर का मानना:

- रवींद्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रकृति मानव तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम होना चाहिए।

- उन्होंने सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान के सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित करना चाहते थे। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है।

- रूसो की भांति टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। उन्होंने (टैगोर) लिखा है “प्रकृति के पश्चात बालक को समाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में आना चाहिए।”

- टैगोर के शिक्षा दर्शन आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे। उन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे तथा उन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उनको आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया।

- शारीरिक, मानसिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक संस्कृति का विकास करना,पूर्व मानव के रूप में विकसित करना, सत्य एवं एकता कायम रखना। शिक्षा उसकी मातृ भाषा के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए आत्म प्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए। बालक की शिक्षा नागरो से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए।शिक्षा द्वारा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्य पूर्ण विकास होनी चाहिए। बालक को प्रकृति वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए।. शिक्षा तथा जीवन में सामंजस्य स्थापित करना

टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि:

टैगोर ने ऐसी शिक्षण विधि पर बल दिया, जिससे बालक की जिज्ञासा और रूचि बनी रहे। ”शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा ही दी जा सकती है, शिक्षण विधि के द्वारा नहीं।” शिक्षक में सेवा, त्याग, सहयोग, लगन, प्रसन्नता, कर्तव्यपरायणता आदि गुण होने चाहिये, जिससे विद्यार्थी प्रभावित हो सकें। रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की धारणा शरीर तथा आत्मा से है, जो प्राकृती की गोद में स्वस्थ एवं प्रशांत प्रसन्नचित होकर विकास करता है।

टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम:

- टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के अनेक विषयों को शामिल किया है।

- विषय: इतिहास, प्रकृति अध्ययन, भूगोल, साहित्य इत्यादि।

- क्रियाएं: नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, ड्राइंग, मौलिक रचना इत्यादि।

- अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं: खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन इत्यादि।

- टैगोर ने अपनी शिक्षण विधि में निम्नलिखित सिद्धांत इस प्रकार दिए हैं:-

- शिक्षण विधि को छात्रों को स्वाभाविक, रूचियों, और आवेगो पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण विधि में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर का प्रयोग करना चाहिए।

- शिक्षण विधि में नृत्य अभिनय दस्तकारी को स्थान मिलनी चाहिए।

- शिक्षण विधि में छात्रों को अनुभव सौर इंद्रियों का प्रयोग करनी चाहिए।

- टैगोर ने शिक्षण विधि को सर्वोत्तम विधि बताते हुए लिखा है “भ्रमण के समय शिक्षण सर्वोत्तम विधि है।”

टैगोर के अनुसार शिक्षक का स्थान:

- टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही पढ़ा सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिए तथा वे शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे।

- शिक्षक छात्रों को पवित्रता में विश्वास करते हुए उसके साथ प्रेम तथा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें।

- शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान पर ध्यान कम दे तथा ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें क्रियाशील रहते हुए छात्रों को अपने नीति अनुभव द्वारा स्वयं सीखता रहें।

- शिक्षक छात्रों को रचनात्मक कार्य करने के लिए उत्तेजित करते रहें।

- शिक्षक को छात्रों को प्रेरणादयी एवं शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान करना चाहिये, न कि पुस्तकीय ज्ञान क्योंकि ऐसा करने से वह बालक को ज्ञान अर्जन करने की प्रेरणा नहीं दे सकता।

इस शिक्षण विधि को विकास के लिए उन्होंने 20 वर्ष तक अथक प्रयास किया। अंत में उनकी जीवन लीला सन् 1941 में समाप्त हो गई।<BR>

ओम (ॐ) असतो मा सद्गमय।

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्योर्मामृतं गमय ॥

ओम (ॐ) शान्ति शान्ति शान्तिः ॥