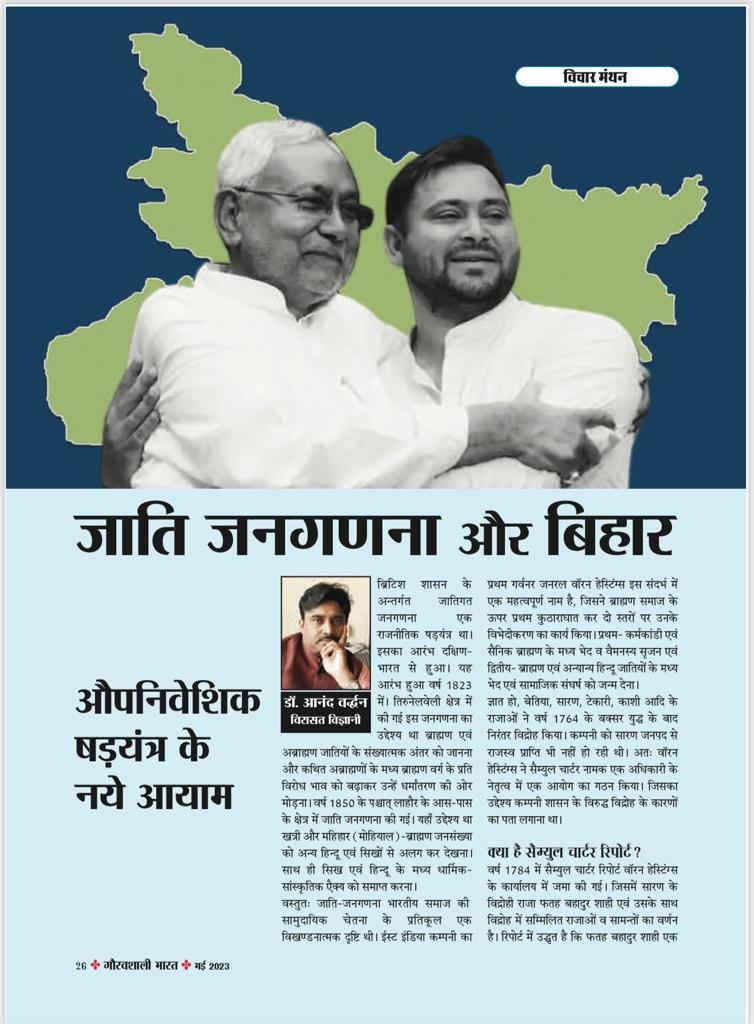

जाति जनगणना और बिहार औपनिवेशिक षड़यंत्र के नये आयाम

डॉ. आनंद वर्द्धन

विरासत विज्ञानी

ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत जातिगत जनगणना एक राजनीतिक षड़यंत्र था। इसका आरंभ दक्षिण-भारत से हुआ। यह आरंभ हुआ वर्ष 1823 में। तिरुनेलवेली क्षेत्र में की गई इस जनगणना का उद्देश्य था ब्राह्मण एवं अब्राह्मण जातियों के संख्यात्मक अंतर को जानना और कथित अब्राह्मणों के मध्य ब्राह्मण वर्ग के प्रति विरोध भाव को बढ़ाकर उन्हें धर्मांतरण की ओर मोड़ना। वर्ष 1850 के पश्चात् लाहौर के आस-पास के क्षेत्र में जाति जनगणना की गई। यहाँ उद्देश्य था खत्री और महिहार (मोहियाल)-ब्राह्मण जनसंख्या को अन्य हिन्दू एवं सिखों से अलग कर देखना। साथ ही सिख एवं हिन्दू के मध्य धार्मिक-सांस्कृतिक एैक्य को समाप्त करना।

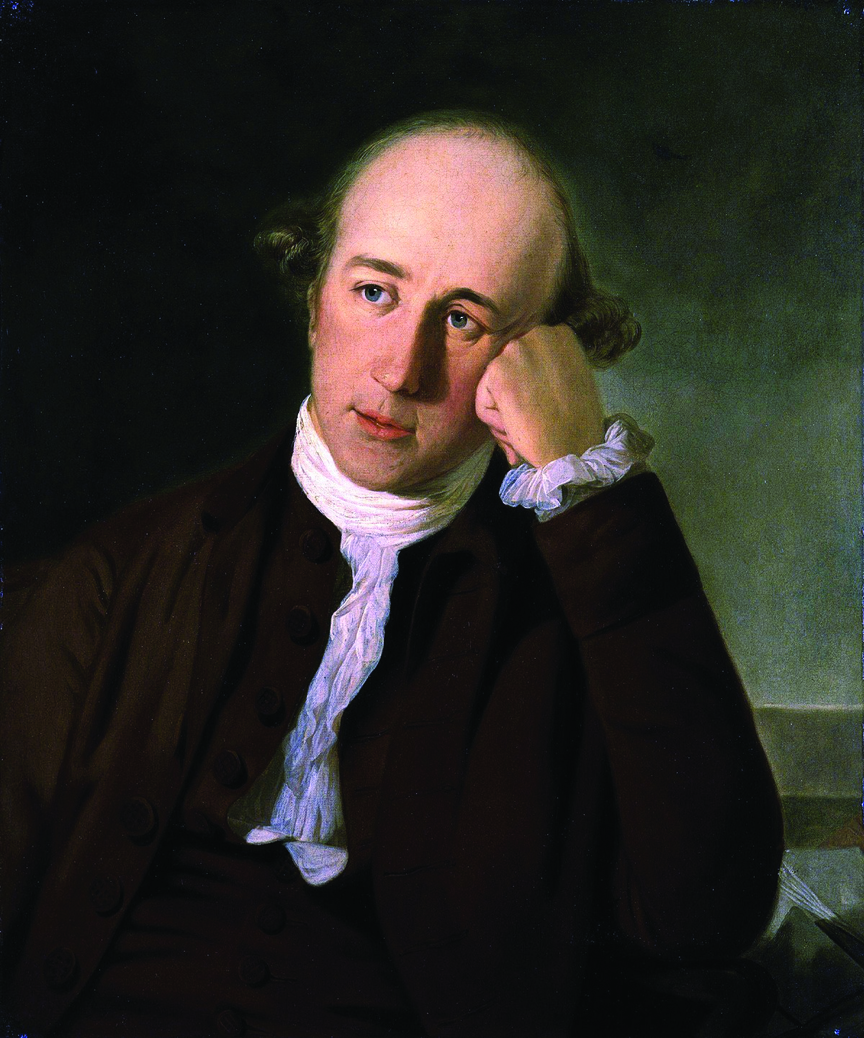

वस्तुत: जाति-जनगणना भारतीय समाज की सामुदायिक चेतना के प्रतिकूल एक विखण्डनात्मक दृष्टि थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रथम गर्वनर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नाम है, जिसने ब्राह्मण समाज के ऊपर प्रथम कुठाराघात कर दो स्तरों पर उनके विभेदीकरण का कार्य किया। प्रथम- कर्मकांडी एवं सैनिक ब्राह्मण के मध्य भेद व वैमनस्य सृजन एवं द्वितीय- ब्राह्मण एवं अन्यान्य हिन्दू जातियों के मध्य भेद एवं सामाजिक संघर्ष को जन्म देना |

‘‘न तो मराठा और न मुगल, कंपनी राज का वास्तविक शत्रु तो मध्यगंगा घाटी का सैनिक ब्राह्मण (भूमिहार ब्राह्मण) है जो फतह शाह के नेतृत्व में लड़ रहा है।’’

क्या है सैम्युल चार्टर रिपोर्ट?

वर्ष 1784 में सैम्युल चार्टर रिपोर्ट वॉरन हेस्टिंग्स के कार्यालय में जमा की गई। जिसमें सारण के विद्रोही राजा फतह बहादुर शाही एवं उसके साथ विद्रोह में सम्मिलित राजाओं व सामन्तों का वर्णन है। रिपोर्ट में उद्धृत है कि फतह बहादुर शाही एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण राजा में जनता की अविभक्त आस्था है। अत: सभी सामाजिक वर्ग के लोग अपने राजा को अपराजेय मानते हुये उनका साथ दे रहे हैं। अर्थात यहाँ न तो ब्राह्मण और अब्राह्मण भेद था और न ही सारण के राजा फतह शाही आज की शब्दावाली में भूमिहार थे, अपितु केवल ब्राह्मण थे। शीघ्र ही ब्रिटिश शासन ने राजन्यक एवं सैनिक ब्राह्मण वर्ग की पहचान आरंभ कर दी। इसकी छाप वॉरन हेस्टिंग्स की आत्मकथा में दृष्टिगत होती है।

ज्ञात हो, बेतिया, सारण, टेकारी, काशी आदि के राजाओं ने वर्ष 1764 के बक्सर युद्ध के बाद निरंतर विद्रोह किया। कम्पनी को सारण जनपद से राजस्व प्राप्ति भी नहीं हो रही थी। अत: वॉरन हेस्टिंग्स ने सैम्युल चार्टर नामक एक अधिकारी के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। जिसका उद्देश्य कम्पनी शासन के विरुद्ध विद्रोह के कारणों का पता लगाना था।

वॉरन हेस्टिंग्स की आत्म-कथा एवं ब्राह्मण दमन का अभियोग

वॉरन हेस्टिंग्स पर एडमण्ड बर्क ने अभियोग लगाया था कि भारत की दुर्दशा के लिए उसने अमानवीय पद्धतियों का उपयोग किया और विशेषकर ब्राह्मणों का पाशविक दमन किया। उदाहरणत: राजा नंद कुमार राय को फाँसी दी। चेतसिंह, काशी के राजा का अपमान किया, साथ ही वह फतह शाही का भी दमन करना चाहता था। परिणामत: राजन्यक ब्राह्मण वर्ग ने विद्रोह कर दिया। राजन्यक एवं सैनिक ब्राह्मणों (अद्यतन भूमिहार ब्राह्मणों) के प्रति उसका प्रतिशोध भाव गहरा था। अपनी आत्मकथा में वह लिखता है ‘‘न तो मराठा और न मुगल, कंपनी राज का वास्तविक शत्रु तो मध्यगंगा घाटी का सैनिक ब्राह्मण (भूमिहार ब्राह्मण) है जो फतह शाह के नेतृत्व में लड़ रहा है।’’

विदित हो कि एडमण्ड बर्क के केस में बचाव के लिए वॉरन हेस्टिंग्स के विश्वस्त आदमी जोनाथन डंकन को बनारस भेजा गया, जिसने वॉरन हेस्टिंग्स समर्थक लोगों से बनारस राजा के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलावाया और उसे इंग्लैण्ड ले गया जिसमें बनारस के गद्दारों ने अपने हस्ताक्षर अंकित किये थे। इधर, भूमिहार ब्राह्मणों ने संन्यासी विद्रोह को सबल नेतृत्व दिया और फतह शाही के अलावा भवानी पाठक, काशी के भवानी शंकर (चितईपुर) मोती सिंह (मिथिला) शिवप्रसन्न सिंह (पिंडरा, काशी) बेचू सिंह एवं पीताम्बर सिंह (टेकारी, गया) रायवल्लभ एवं बेचूराय (बीरपुर-कोटवा नारायणपुर) ने अंग्रेजों को दुर्घष संघर्ष में व्यापक क्षति पहुंचाई।

अब अंग्रेजी शासन कंपनी संरक्षण में कर्मकांडी ब्राह्मण समूह को ‘सामंती भूमि-अग्रहार ब्राह्मण’ के विरुद्ध द्वेष भड़काने की कोशिश करने लगी। कम्पनी सरकार ब्राह्मण एवं अब्राह्मण भेद को भी गहरा बना रही थी।

वर्ष 1767 से 1857 तक के संघर्ष एवं विप्लवों में भाग लेने वाले समुदायों को कालान्तर में ‘क्रिमिनल कास्ट’ की श्रेणी में लाया गया तथा सामन्ती ब्राह्मणों एवं सैनिक ब्राह्मणों को अलग श्रेणी में रखकर जनगणना करने का प्रावधान बनाया गया। परिणामत: लक्ष्मीबाई के करहाड़े समूह को सामान्य ब्राह्मण वर्ग से अलग कर दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 1872 में भूमिहार ब्राह्मण को शिक्षा मामले में अलग श्रेणी कहा गया कालान्तर में महिहार या मोहियाल (पंजाब) एवं त्यागी (पश्चिम उत्तर प्रदेश) को कर्म के आधार पर अब्राह्मण वर्ग में रखने की कुचेष्टा हुई।

1857 की महाक्रांति एवं अंग्रेजों की सामाजिक विखण्डन नीति

सत्तावनी (1857) क्रांति में बाबा गंगादीन (मेहतर) से लेकर नाना पेशवा (क्षितिपावन ब्राह्मण) व रानी लक्ष्मीबाई (करहाड़े ब्राह्मण) तक का अपूर्व योगदान था। इसी प्रकार कँुवर सिंह (परमार-क्षत्रिय) के नेतृत्व में लड़ रही सेना के बड़े नायक कँुवर रणजीत राम (यादव) थे। विद्रोही सिपाहियों को तो ‘पाण्डे पल्टन’ का नाम दिया गया। मंगल पाण्डे ने जिस क्रांति का नाद फूँका उसके सूत्रधार ईश्वरी पाण्डे थे। दिल्ली में मेजर खुधारी सिंह एवं हीरा सिंह क्रांति के महानायक थे। इन्ही नायकों में गज्जा राय एवं भगीरथ मिश्र भी थे जो सैनिक ब्राह्मण वर्ग से थे। मैगर राय एवं भीमा राय ने गाजीपुर से अतरौलिया, आजमगढ़ के युद्धों में अंग्रेजों को भीषण पराजय का स्वाद चखाया था। भीमा राय की टुकड़ी के आगे क्रिमिया युद्ध के नायक मीलमैन की एक नहीं चली थी। उसे लखनऊ भागना पड़ा था।

वर्ष 1767 से 1857 तक के संघर्ष एवं विप्लवों में भाग लेने वाले समुदायों को कालान्तर में ‘क्रिमिनल कास्ट’ की श्रेणी में लाया गया तथा सामन्ती ब्राह्मणों एवं सैनिक ब्राह्मणों को अलग श्रेणी में रखकर जनगणना करने का प्रावधान बनाया गया। परिणामत: लक्ष्मीबाई के करहाड़े समूह को सामान्य ब्राह्मण वर्ग से अलग कर दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 1872 में भूमिहार ब्राह्मण को शिक्षा मामले में अलग श्रेणी कहा गया कालान्तर में महिहार या मोहियाल (पंजाब) एवं त्यागी (पश्चिम उत्तर प्रदेश) को कर्म के आधार पर अब्राह्मण वर्ग में रखने की कुचेष्टा हुई।

1857 की क्रांति के बाद का जाति-इतिहास सम्बंधी साहित्य

अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में जाति विशेष के गांवों को पहचानने का अभियान चलाया, क्योंकि उस समुदाय के लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में भाग लिया था। मध्य-बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाँवों में जातिगत नरसंहारों का स्वरूप स्पष्टत: दिखाई पड़ता था। कर्नल रैप्त्रे ने बाभनों (भूमिहार ब्राह्मण) के गाँवों में अनेकानेक फांसीघर बनवाकर उनका दमन मगध क्षेत्र में किया था। गया के आस-पास चौंतीस ऐसे फांसी घरों को जातिगत हिंसा की औपनिवेशक राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। आरा में जातिगत पहचान कर, राजपूतों (क्षत्रिय) एवं यदुवंशियों की हत्यायें की गई थीं। मुजफ़्फरपुर जिला के बड़का गाँव में उन्नीस लोगों को फांसी दी गई, जिसमें सतरह भूमिहार ब्राह्मण और दो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। मगध में भेलावर परगना का समूल विनाश किया गया। लड़ाके बाभन जगह-जगह भागकर गये। अब वे भेलौरिया मूल के ‘पाण्डेय भूमिहार’ कहे जाते हैं।

लगभग यही परिदृश्य उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिलों में था। गाजीपुर का शेरपुर, वीरपुर, मोहम्मदाबाद, गहमर, कुंडेसर, करईल, सैदपुर जैसे क्षेत्रों में अंग्रेजी सेना ने व्यापक तबाही मचाई।

बनारस से प्रयागराज तक लाखों की संख्या में जनता फांसी पर टांग दी गई। यह दावा कैप्टन ओ’ नील का है। गाँवों के नाम व जनसंख्या स्पष्ट करते हैं कि लड़ाके समुदायों को किस प्रकार की अमानवीय हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। अतरौलिया के युद्ध की हार का बदला आजमगढ़ में नृशंस तरीके से लिया गया था। गाँवों में जातिगत हिंसा का भय एवं स्थानांतरण की भाग-दौड़ कुछ ऐसी थी कि भूमिहार-ब्राह्मण सुरक्षित क्षेत्रों में भाग रहे थे तथा वे अपने कान्यकुब्ज या सरयूपारिण मूल को मुख्य जाति बता रहे थे। उदाहरणार्थ रेवतीपुर के ‘पाण्डे’ ‘मंगल पाण्डे’ के सगोत्र किनवार मूल भूमिहार-ब्राह्मण की जगह भयाक्रांत स्थिति में केवल मूल नाम कान्यकुब्ज बताने लगे। फतहपुर में लौध (लौहघारक कृषकोपजीवी क्षत्रियों) का दमन केवल जातिगत आधार पर हुआ, क्योंकि ठाकुर दरियाब सिंह जैसे क्रान्तिनायक मूलत: लोध-क्षत्रिय थे।

ऐसी जाति हिंसा की ब्रिटिश नीति के अंतर्गत जाति-विषयक पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। ‘ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ङ’, ‘जाति-भाष्कर’ आदि पुस्तकों के पार्श्व में ‘जाति-विभाजक ब्रिटिश नीति’ की विशद् भूमिका थी। जोनाथन डंकन एवं जेम्स प्रिसेंप ने काशी जनपद के सामाजिक विश्लेषण में इस सिद्धांत का प्रारूप गढ़कर एक कुत्सित दृष्टिकोण का परिचय दिया था एवं ब्रिटिश विरोधी आयुद्धजीवी ब्राह्मण का मानमर्दन करना उनकी सुस्पष्ट योजना थी। कुर्मी, यादव, राजभर, राजपासी आदि युद्धप्रिय जातियों का मानमर्दन इसी योजना का विस्तार था जो स्पष्टत: ‘वंश भाष्कर’ में दृष्टिगत होता है। पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के ‘त्यागी -ब्राह्मणों’ के लिए ‘जाति-भाष्कर’ में लिखा गया वह अनैतिहासिक और अनैतिक दोनों ही हैं। इस दुर्भावना का एक बड़ा उदाहरण ‘जाति-भाष्कर’ में हेमचंद्र विक्रमादित्य (हेमू) जैसे महानायक के लिए प्रयुक्त ‘ढुसर बक्काल’ जैसा शब्द है। ज्ञात हो, हेमू भार्गव गोत्री आयुद्धजीवी ब्राह्मण थे।

वर्ष 1857 के बाद ही देश में ‘जातिगत सभाओं’ का जन्म भी हुआ। अखिल भारतीय कायस्थ-क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों का जन्म उन्नीसवीं सदी के मध्य के बाद हुआ। बीसवीं सदी के आरंभ में अखिल भारतीय नापित (नाई) सभा, त्रिवेणी संगम (कोयरी, कुर्मी एवं यादव) आदि संगठनों के अलावा चंद्रवंशी, निषाद, यदुवंश, कुर्मी क्षत्रिय आदि समाज का सांगठनिक स्वरूप भी सामने आया।

अंग्रेज सरकार की जाति जनगणना

प्रथमत: वर्ष 1872 में जाति जनगणना का एक सारणी में स्तरीकृत व वर्गीकृत जाति स्वरूप, शिक्षा के आधार पर अंग्रेज सरकार द्वारा जारी किया गया। 1881 एवं 1891 में जातिगत विभाजनों का क्रम जारी रखा गया। कई अंग्रेज यथा एम. ए. शेरिंग ने एन्थ्रोपोलाकिल स्टडी के नाम पर वर्गीकृत भारतीय समाज का एक विभ्रमकारी स्वरूप प्रस्तुत किया। जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य जैसे भारतीय विद्वानों ने भी ‘पिराली ब्राह्मण’ नामक संबोधन से रवीन्द्रनाथ टैगोर के परिवार को निम्नतर ब्राह्मण की श्रेणी में धकेलने का काम किया तथा ‘सेमी-ब्रहमैनिक कॉस्ट’ की श्रेणी में आयुद्धजीवी ब्राह्मणों को डाला। जिसमें सर्वप्रमुख भूमिहार, क्षितिपावन (चितपावन), महिहार (मोहियाल) आदि थे। जाति पर सबसे भ्रामक एवं विद्वूप जानकारी सरकारी तौर पर हर्बट होप रिजले की थी जो एंटी-ब्रिटिश जातियों को निम्न एवं ब्रिटिश समर्थकों को बिना ऐतिहासिक पक्ष समझे परमोच्च बना रहा था। उसका तथाकथित सर्वे ही भारतीय जाति का घृणास्पद व काला अध्याय है। वर्ष 1901 में की गई जाति जनगणना पहली व्यापक जाति गणना है, जहाँ जाति की वृहद् सामुदायिक चेतना को संकीर्ण घटकों में ढाला गया और जाति-संघर्ष को हवा दी गई। परिणाम इसका कुछेक जाति-वर्गों पर बेहद नकारात्मक प्रभाव था।

भूमिहार-ब्राह्मण (बाभन) नामक जाति की जनसंख्या इस कारण घटी और बस्ती, गोंडा, प्रयाग, डाल्टनगंज, फैजाबाद आदि जिलों में इनकी जनसंख्या में भारी कमी आई। बिहार के मिथिला क्षेत्र में ‘पश्चिमा’ श्रेणी के अयाचक भूमिहार-ब्राह्मण या तो ‘दोगमिया’ श्रेणी में गये या उनकी बड़ी संख्या का मैथिल ब्राह्मण में विलय हुआ। स्वतंत्रता पूर्व काल में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में ‘भूमिहार ब्राह्मण सभा’ जैसे सशक्त जातिगत संगठन को खत्म कर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। यह एक सकारात्मक कदम था, पर बिहार की जाति मानसिकता पर इसका दुरगामी प्रभाव कालांतर की राजनीति के कारण नहीं पड़ सका।

बिहार की वर्तमान जाति गणना

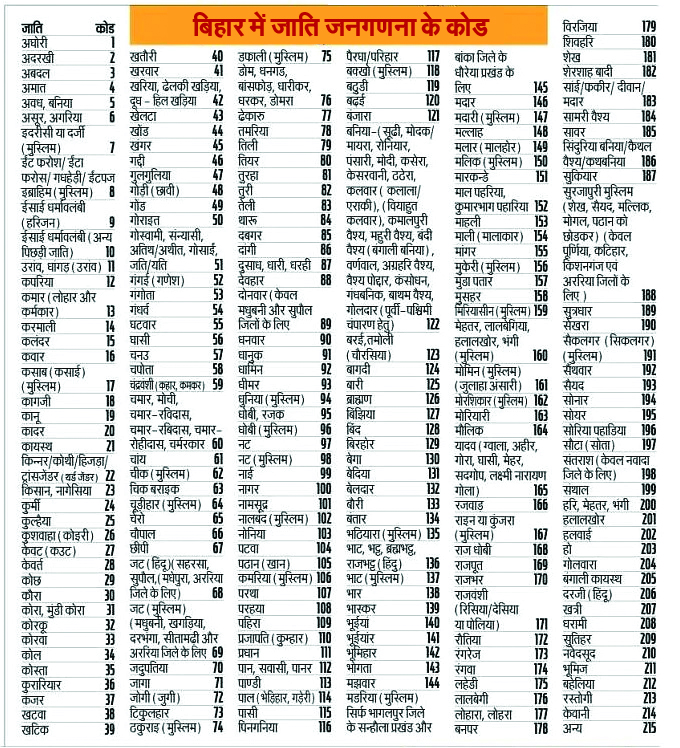

वर्तमान की बिहार सरकार की जनगणना की जाति सारणी अत्यंत भ्रामक और द्वेषपूर्ण है। यह किसी भी प्रकार से विकासपरक एवं प्रगतिशील अवधारणा नहीं है। अपितु यह सारणी वर्ष 2024 के चुनाव में जातिगत ताने-बाने का लाभ लेने हेतु दल एवं गठबंधन विशेष द्वारा बनाई गई है।

यह सारणी वर्ष 1901, 1911, 1921 एवं 1931 के जाति नामों का उच्छेदन कर भ्रामकता को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 1872 से 1971 तक के जाति जनगणना एवं सरकारी दस्तावेजों में उद्धृत भूमिहार ब्राह्मण से ब्राह्मण व बाभन शब्द को हटा दिया गया है जो पूर्णत: विद्वेषपूर्ण है। पुन: ‘बंगाली’ को एक जाति बताया गया है। ट्रांसजेंडर को भी जाति वर्ग में डाल दिया गया है। विदित हो, कुर्मी वर्ग में सारी उपजाति यथा घमैला, कुच्चैसा, अवधिया एक साथ हैं। यादव जाति में भी भद्रगोप, ग्वाला, घोषा, गौचारक, गरेड़िया, गोरखिया, अहिर आदि को ‘कॉस्ट क्लस्टर’ बनाकर चुनावी दृष्टि से एक साथ रखा गया है। इसके विपरीत गोसार्इं, भाट, ब्रह्मभट्ट, गिरि, संन्यासी आदि को भूमिहार ब्राह्मणों की भाँति ब्राह्मण से अलग जाति के रूप में दर्ज किया गया है।

अभी तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में जाति गणना की अधिकारिता एवं प्रासंगिकता पर बहस जारी है। किन्तु इतना तय है राज्य सरकार के महाधिवक्ता द्वारा दिये जा रहे तर्क सरकारी निष्ठा के अलावा कुछ नहीं हैं। यह विचारणीय है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पटना उच्च न्यायालय में इस विषय पर गहन परिविवाद हुआ तथा माननीय उच्च न्यायालय ने जातिगणना/सर्वेक्षण को तात्कालिक रूप से अंतरिम आदेश के तहत अविलम्ब निषेधित करने का आदेश दिया है।

शायद आप भूमि सेना, लाल सेना, सनलाइट सेना, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट, नक्सलवादी संगठनों एवं रणवीर सेना के जाति उन्माद वाले नरसंहारों को भूल रहे हैं।